Le tribunal correctionnel est la juridiction qui juge les prévenus mis en cause en matière délictuelle, c’est-à-dire une infraction punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, ou d’une amende supérieure à 3 750 euros. Par exemple, le vol, l’escroquerie, les violences volontaires ou les délits routiers sont des délits.

Le tribunal correctionnel peut être saisi de différentes manières, selon la nature et la gravité de l’infraction, la situation du prévenu et la volonté de la victime. Le déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel comprend plusieurs étapes, que nous allons détailler dans cet article.

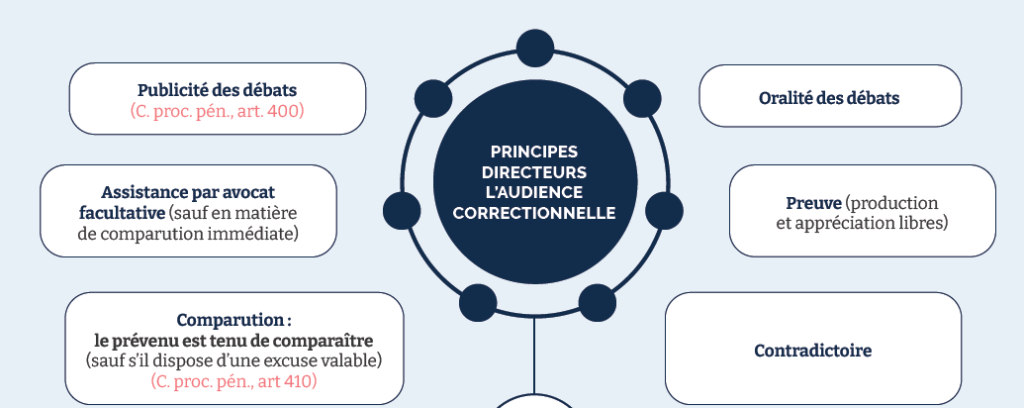

L’audience correctionnelle est une audience au cours de laquelle le débat est oral et public, les faits objet

de la prévention sont examinés contradictoirement selon une procédure teintée d’accusatoire.

Nous vous donnerons également des conseils pratiques et des astuces pour vous préparer au mieux à cette épreuve, que vous soyez prévenu, victime ou témoin. 🙌

La saisine du tribunal : les différents mode de convocation en justice

La saisine du tribunal correctionnel : les différents mode de convocation en justice

Les démarches et actes préalables à l’audience de jugement

Les démarches et actes préalables à l’audience de jugement

Les principes directeurs de l’audience correctionnelle

La Composition du tribunal correctionnel

Le tribunal est composé de (C. proc. pén., art. 398-1) :

- un président auquel on s’adresse par “Madame le Président” ou “Monsieur le Président”

- deux assesseurs auxquels on s’adresse par “Madame le Conseiller” ou “Monsieur le Conseiller”

Sont aussi présents dans la salle d’audience :

- Le Procureur de la République, sur le côté ;

- Le Greffier, sur le côté (il a une trousse en général) ;

- Le prévenu est, en principe, tenu de comparaître. À défaut, le jugement pourra selon les cas être rendu contradictoire, contradictoire à signifier, par défaut ou par itératif défaut (C. proc. pén., art. 401 à 407)

- Le public, sur les bancs

Le déroulé de l’audience correctionnelle étape par étape

Le procès est la phase où le tribunal correctionnel juge le prévenu, en présence ou en l’absence de la victime, de leurs avocats, du procureur, des témoins et des experts. Le procès comprend plusieurs étapes, qui sont la composition du tribunal, la comparution du prévenu, les débats, l’appel des parties, l’instruction d’audience, et les plaidoiries et réquisitoires.

Appel des affaires et vérification de la présence des parties

Passages des autres affaires avant la vôtre selon l’ordre du rôle

Il est usuel que plusieurs affaires soient fixées à la même heure. Votre avocat consultera le rôle et vous indiquera votre ordre de passage.

Vérification de l’identité du prévenu

(C. proc. pén., art. 406)

Le prévenu doit apporter sa pièce d’identité en original.

Lecture de l’acte de saisine du tribunal par le président et exposé des faits par le président du tribunal

(C. proc. pén., art. 406)

C’est ce qu’on appelle le rapport. Il récapitule les faits qui seront débattus.

Notification des droits au prévenu

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations,

de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de son droit à un interprète

Exceptions de nullités

Elles doivent être formulées in limine litis

Instruction

Interrogatoire du prévenu par le président du tribunal

Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Audition et déposition des témoins et des experts éventuels

Questions aux parties et témoins

Questions aux parties et témoins

Le ministère public et les avocats des parties posent des questions aux parties et aux témoins Les parties peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président

Discussion (les réquisitions et plaidoiries)

Audition de la victime et plaidoirie de l’avocat de la partie civile

(C. proc. pén., art. 460)

Les constitutions de partie civile à l’audience, doivent intervenir avant les réquisitions (C. proc. pén., art. 421)

L’avocat de la victime prend la parole. Il représente la partie civile. Il expose le préjudice subi par la victime, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances aggravantes. Il demande la réparation du préjudice, sous forme de dommages et intérêts, de frais de justice, de préjudice moral, etc.

Le réquisitoire du Procureur de la République

Le procureur prend la parole en premier. Il représente l’accusation. Il expose les charges qui pèsent sur le prévenu, requiert l’application de la loi et propose une peine. (C. proc. pén., art. 458)

La plaidoirie de l’avocat du prévenu

L’avocat du prévenu prend la parole en dernier. Il représente la défense. Il expose les arguments du prévenu, invoque les preuves, les témoignages et les circonstances atténuantes. Il demande l’acquittement ou la relaxe du prévenu, c’est-à-dire sa reconnaissance de non-culpabilité. Il peut également demander une peine plus clémente, comme un sursis, une dispense de peine, une peine alternative, etc. Il peut également contester la demande de dommages et intérêts de la victime, ou en proposer un montant plus faible.

Le dernier mot au prévenu

Le prévenu a le droit de prendre la parole en dernier, après les plaidoiries et réquisitoires. Il peut s’exprimer librement, présenter ses excuses, ses regrets, ses explications ou ses motivations. Il peut également demander la clémence du tribunal.

Je recommande toujours à mes clients de ne rien dire après la plaidoirie de leur avocat

Le jugement

Le jugement peut être rendu de deux manières

Jugement rendu sur le siège

Le tribunal peut rendre sa décision motivée sur le siège sur la cuplabilité et la peine et l’action civile, c’est à dire immédiatement après l’audience, soit sans se lever s’il juge à juge unique soit après s’être retiré (de quelques minutes à quelques heures) pour délibérer. Le jugement, s’il a été rendu, n’est à ce stade pas rédigé. Il faudra attendre environ 10 mois pour l’obtenir

Jugement mis en délibéré

Le tribunal peut mettre en délibéré à une date ultérieure

Les recours

Les recours sont les voies de droit dont disposent le prévenu ou la victime, pour contester le verdict du tribunal correctionnel, s’ils estiment qu’il est injuste ou illégal. Il existe deux types de recours : l’appel et l’opposition.

L’appel

Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par la cour d’appel, qui est une juridiction supérieure au tribunal correctionnel. L’appel peut être formé par le prévenu, la victime, ou le procureur de la République, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’appel doit être motivé et écrit, et adressé au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’appel suspend l’exécution du verdict, sauf si le tribunal correctionnel a ordonné l’exécution provisoire, ou si le prévenu est détenu. L’appel peut aboutir à une confirmation, une infirmation ou une réformation du verdict. La confirmation signifie que la cour d’appel confirme le verdict du tribunal correctionnel. L’infirmation signifie que la cour d’appel annule le verdict du tribunal correctionnel, et prononce un nouveau verdict. La réformation signifie que la cour d’appel modifie le verdict du tribunal correctionnel, en aggravant ou en atténuant la peine, ou en modifiant les dommages et intérêts.

L’opposition

Il s’agit du recours qui permet de faire rejuger l’affaire par le même tribunal correctionnel, si le prévenu a été jugé par défaut, c’est-à-dire en son absence. L’opposition peut être formée par le prévenu, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du verdict. L’opposition doit être motivée et écrite, et adressée au greffe du tribunal correctionnel, ou au cabinet du juge d’instruction, selon le mode de saisine. L’opposition annule le verdict rendu par défaut, et entraîne la tenue d’une nouvelle audience. L’opposition peut aboutir à un acquittement, une relaxe ou une condamnation.

Les voies de recours pénal